A travers les symboles du cercle,

du trois, du triangle pointe en haut (ciel, esprit, haut...), et ceux

du triangle pointe en bas, du quatre, et du carré (terre, matière,

bas...), "Chromophonie

Scriptorale" privilégie donc, dans la démarche

créatrice, une relation verticalo-horizontale, en rapport avec

le centre d'inspiration, relation à double sens dans les deux

directions, qui est au coeur de la musique. Elle n'est donc pas étonnante

de la part du peintre-musicien qu'est Yochk'o Seffer, puisqu'intimement

liée à son expérience créatrice.

Horizontalité et verticalité, carrés, rectangles,

angles (sinon triangles) s'opposant, courbes et cercles font, en effet,

partie intégrante de l'écriture musicale, qu'il s'agisse

de mise en place rythmique où la pulsation binaire ou ternaire

doit tourner, de technique instrumentale, de notation ou encore de

composition, cette dernière est notamment fondée sur

un bon rapport entre la mélodie horizontale, davantage liée

à la sensibilité, et l'harmonie verticale faisant plus

appel au raisonnement, comme le notait Grétry il y a deux siècles.

(L'écriture mélodique "en écrevisse"

qui redonne un thème à l'envers, et les renversements

d'accords harmoniques, sont deux exemples de double sens horizontalo-vertical

dans la composition.)

Mais, en signifiant picturalement la complémentarité

verticalo-horizontale par un jeu de transpositions (branches-ressorts

de la pince - regards du couple etc...), c'est au jeu des saxophones

que le saxophoniste Yochk'o Seffer fait plus particulièrement

penser. Car, en dehors du fait que ces instruments transpositeurs

en mi b et en si b, amènent à une lecture horizontale

souvent déplacée verticalement, ils associent l'horizontal

au vertical ascendant et descendant dans la forme de leurs tubes,

ce qui suppose une conception du souffle adaptée à ces

deux directions, conception demandant une transposition mentale, quand

il s'agit de jouer successivement (parfois simultanément !)

les soprani ou sopranini au toucher quasi horizontal, et d'autres

membres de la famille au toucher quasi vertical. La recherche sonore

est, dans tous les cas, de rondeur, adaptée à la section

du tube de l'instrument, se développant longitudinalement et

côniquement dans le sens de l'ouverture, du bec au pavillon.

Elle fait tourner dans l'abdomen, dans la bouche, entre les doigts

et le tube, l'énergie du musicien, à la vitesse de la

pulsation, dans des plans horizontaux et verticaux croisés.

Comme pour la musique, où les deux directions de la croix correspondent

à des caractéristiques spirituelles de sensibilité

et de raisonnement, les données physiques du jeu des saxophones

ont pour correspondance une distinction entre les esprits d'improvisation

et de composition-interprétation, privilégiant respectivement

le foisonnement horizontal et la transcendance verticale. Cela ne

signifie pas que l'improvisateur n'a aucun sens de la construction

verticale, alors que son jeu est très axé sur l'harmonie,

mais que ses constructions, moins élaborées que celles

des compositeurs sur ce plan, s'élèvent moins haut.

(En Casamance, les sénégalais de tradition orale, origine

de la tradition improvisée, construisent en banco des cases

à étage, entendez : à un étage, ce qui

témoigne d'une volonté d'élévation verticale

embryonnaire, mais incapable, sans la filtration "scripte"

d'aboutir aux gratte-ciel américains, et encore moins aux fusées

partant vers d'autres planètes !) Les saxophonistes interprètes

jouent, quant à eux, une ligne mélodique horizontale,

où l'élévation est dans l'épuration du

style et du son, jusqu'à une plénitude quasi céleste,

qui n'a rien à voir avec le jaillissement quasi "tripal"

de l'improvisateur (VII

6). Les mélomanes amateurs de saxophone font très

bien la différence, ils préfèrent l'un des deux

styles, montrant ainsi leurs affinités spirituelles, mais sont

généralement totalement incapables de comprendre que

des saxophonistes interprètes ou improvisateurs soient très

difficilement interchangeables pour leur donner le jeu qu'ils aiment,

dans lequel ils se reconnaissent.

Appartenant autant aux compositeurs qu'aux improvisateurs, le saxophone

est, en effet, le lieu même de la contradiction, à laquelle

il trouve une issue musicale de synthèse. C'est l'instrument

d'un conflit que la société occidentale vit très

mal, car cette opposition d'esprit y est tout aussi présente,

sans qu'elle parvienne à en saisir la nature profonde, et encore

moins à en tirer parti : nous avons déjà vu,

dans "Chromophonie Scriptorale",

que l'horizontalité de la foi islamique se replaçant

au niveau de l'homme et du sol s'oppose au pouvoir de filtration "scripte" de la foi judéo-chrétienne, aboutissant notamment à

l'Ascension du Christ. Mais, cette opposition ne s'en tient pas là,

elle vise également le développement technique débouchant

sur la conquête spatiale que cette foi a engendré : si

nous considérons l'actualité récente (en 1991,

N.D.L.R.) de la (Première, N.D.L.R.) Guerre du Golfe à

partir de l'improvisation VIII

5 ("ISLAM,

FOI EN NOUVEL ORAL"),

nous observons sur cette dernière un énorme supersonique

au nombre 35 (3 + 5 = 8, symbole d'infini) qui en domine un autre

plus petit et crucifié. Le tableau a été réalisé

plus d'un an avant le conflit qui a précisément donné

l'image de l'opposition verticalo-horizontale des compositeurs-interprètes

et des improvisateurs. Les premiers représentent les forces

de la Coalition avec la suprématie américaine, et un

lien puissant entre les U.S.A. et Israël : ils se sont élevés

à dix mille mètres pour faire une guerre de "vidéogames"

et du "Meilleur des Mondes". Les seconds sont les irakiens

dont l'aviation, clouée au sol, n'a pas pu décoller.

Ils ont contré l'ascension ennemie par la descente sous terre

et le déplacement au sol en caravane de leur chef, et ont mené

une guerre psychologique dite "de la foi contre la technique",

de l'"oral" contre le

"script", où

la foi en question s'est révélée être dans

le pouvoir du verbe humain, trouvant son inspiration, comme les improvisateurs

version Seffer, dans la contradiciton des initiatives adverses, au

terme de laquelle ils ont allumé le feu de la terre avec les

puits de pétrole, déclenchant ainsi un début

de catastrophe écologique aux conséquences planétaires,

dont la haute technologie américaine fut si en peine de venir

à bout qu'elle dut recourir à des engins... improvisés

(!) par les pays de l'Est pour les éteindre, comme si, seule

l'improvisation pouvait vaincre l'improvisation. On mesure l'importance

du danger, si, au lieu du petit état irakien, tout le pouvoir

improvisateur se liguait contre le pouvoir de composition-interprétation

! Et l'on remarque que ce feu de la terre s'élevant contre

le feu artificiel du ciel, mis en oeuvre par la Coalition, correspond

symboliquement tout à fait au schéma ci-dessus (cf. #imp) - voir aussi Irak - Kosovo

-11 Septembre 2001 - Irak , et les actuels bourbiers irakien et

palestinien, N.D.L.R. du 11 Août 2004)..

Il y a donc, là, une terrible démonstration du pouvoir

de la démarche improvisatrice, et de l'importance de l'enjeu "scriptoral" : entre

les compositeurs-interprètes et les improvisateurs, il y a

deux possibilités : la première, c'est la guerre, avec,

à terme, la destruction de la planète où les

"vainqueurs" seront au moins aussi perdants que les "vaincus",

la seconde, c'est la création, débouchant sur la lumière

et la paix, ce qui suppose d'entrer en guerre, non plus contre les

autres, mais contre soi-même et ses habitudes de pensée,

pour co-naître.

Si les esprits de composition et d'improvisation opposent les artistes

entre eux, sur les plans de l'ascension verticale et de l'ouverture

horizontale, il n'en reste pas moins que l'art, dans son ensemble,

est plus axé sur la sensibilité, la communication avec

le public, et donc l'horizontalité. Il est d'ailleurs loin

d'avoir fait le tour de la terre, c'est à dire la synthèse

de tous les courants qui l'animent, permettant une expression universelle

de l'humanité. La science, par contre, dont les sondes fouillent

l'espace, et qui fait davantage place à l'intelligence qu'à

la sensibilité (témoins les paisibles inventeurs d'armes

terrifiantes), est, elle, plus axée sur la verticalité.

On retrouve donc, dans le domaine de la connaissance, entre l'art

et la science, l'opposition de l'horizontal et du vertical, mais on

est en train, là aussi semble-t-il, de découvrir la

complémentarité des deux éléments en présence

: Dans un article du "Figaro Magazine" du 1er Décembre

1990, à propos du livre de Marcel Odier, "L'Esprit de

la nouvelle Science" (Editions l'Age d'Homme), Jean-Luc Nothias

récapitule les grandes étapes de la Physique fondamentale.

Et les découvertes qu'il cite corroborent l'idée d'une

correspondance entre le processus spirituel, tel que l'artiste le

vit intérieurement, et le développement de l'univers,

tel que le saisit "l'esprit de la nouvelle science". Citons,

par exemple : "la mécanique ondulatoire" de Louis

de Broglie, en 1925, associant la théorie des ondes à

celle des corpuscules (la lumière se propage comme une onde

et se constate comme un corpuscule : le photon) ; l'anti-matière

(Dirac, 1930) ; la descente dans l'atome synonyme d'une remontée

à l'origine de l'univers à l'aide des "pions"

(1948) ;la possibilité de suppression du temps ou d'inversion

de son fléchage (Costa de Beauregard, 1953) ; la non-séparatibilité

selon laquelle deux évènements sans relation dans le

présent, peuvent être liés soit par le passé,

soit par le futur (John Belle, 1964, Alain Aspect, 1982). Non-séparatibilité

de l'espace-temps et du passé-présent-futur, avec exacte

symétrie passé-futur ; interaction matière-esprit...

N'est-ce pas précisément la réconciliation s'opérant

dans nos têtes entre matière et esprit, qui rend possible

l'entrée dans un temps de synthèse, de complémentarité

des contradictions, où les scientifiques expliquent ce que

sentent les artistes, et où les artistes sentent ce qu'expliquent

les scientifiques. La convergence des connaissances subjective et

objective, enfin réconciliées ! menant alors ces deux

catégories de chercheurs à marcher, la main dans la

main, vers la communion de l'intérieur et de l'extérieur,

et l'unité de l'être qui en découle ?

L'interaction matière-esprit, à travers l'opposition

symétrique de la composition et de la destruction improvisatrice

et la réorientation abaissée de l'interprétation

dans la transformation improvisatrice, c'est précisément

ce que vit la création artistique, dans son ensemble, et chacun

de ses acteurs, en particulier, s'il ne veut pas se laisser enfermer

dans le carcan d'une composition, d'une interprétation, d'une

improvisation stéréotypées. Il n'y a de création

que dans cette interaction. Jean-Luc Nothias remarquant, à

la suite de Costa de Beauregard, qu'au niveau des particules, le temps

peut ne pas exister, ou agir "à l'envers", et que

cela pourrait se retrouver au niveau de l'esprit et des phénomènes

psychologiques, dès lors, la collision du monde de l'improvisation

avec celui de la composition-interprétation, visant à

désintégrer la forme pour retrouver l'esprit et lui

donner une nouvelle forme, ne donne-t-elle pas, à l'échelle

humaine, c'est à dire à une vitesse extrêmement

lente, une image des collisions électrons-positrons, à

des vitesses avoisinant celle de la lumière dans le LEP ("Large

Electron Positron Collider") ? Cette collision n'est-elle pas

aussi celle des artistes et des scientifiques, les uns trouvant la

matière dans l'esprit et les autres l'esprit dans la matière,

collision de la sensibilité et du raisonnement, de l'amour

et de l'intelligence (cf. X 4,

X 5, X 6)

?

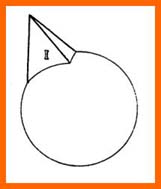

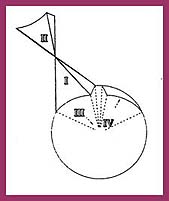

Au niveau symbolique, l'esprit est signifié par le cercle et

le triangle pointe en haut, et la matière par le triangle pointe

en bas et le carré. C'est à dire qu'à notre interprétation

graphique unissant à terme en tous sens carrés et triangles,

il manque le cercle entourant les triangles d'une même pyramide

sur toute leur hauteur, et le cercle entouré par ces triangles

sur toute leur hauteur, autrement dit, le cône, contenant la

pyramide pour exprimer la création artistique, et contenu par

elle pour évoquer la recherche scientifique, à l'intérieur

duquel pourrait se trouver une autre pyramide, et ainsi de suite dans

les deux sens... le premier de tous les cônes étant le

cône-essence du monde, l'alpha, alors que l'oméga, c'est

à dire l'enchaînement cônes-pyramides figurerait

la co-naissance...

Mais au fait, qu'évoque le cône pour un saxophoniste

?...