|

|

Cherchant, en Mars 2000,

un livre, dans une librairie de Dijon, Y en trouva un autre, contenant des renseignements qu'il attendait depuis

3 ans : "Dijon Histoire Urbaine", publié par ICOVIL,

avec tous les plans de l'évolution de la ville, de ses origines

à l'an 2000, via les XIVème, XVIème, XVIIIème,

XIXème siècles et l'an 1949, de sa naissance.

Et là, nouvelle surprise :

|

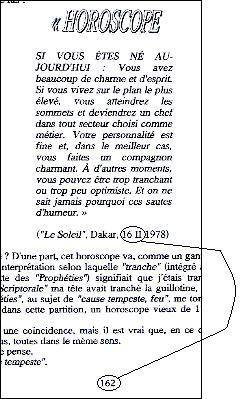

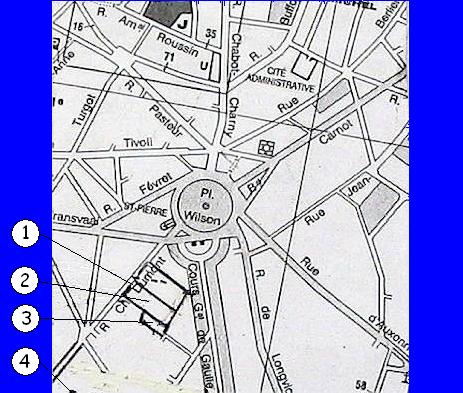

SAINT-PIERRE

A DIJON

AU XIVème SIECLE

1.- Porte Saint-Pierre, devant l'ancienne Eglise Saint-Pierre.

2.- Faubourg de la Magdeleine avec

Commanderies des templiers et des Hospitaliers de Saint Jean

de Jérusalem,

et chapelles Saint-André (des templiers) et Sainte-Magdeleine

(des Hospitaliers).

3.- Faubourg Saint-Pierre, actuelle rue d'Auxonne.

|

|

A la porte Saint-Pierre de Dijon,

faubourg de la Magdeleine, voué à Saint Jean,

et Faubourg Saint-Pierre.

(Extrait de plan de "Dijon Histoire Urbaine"-

Editions ICOVIL -.)

|

|

A la fin du XIVème siècle, le rempart de la ville, qui

suivait le trajet de l'actuelle rue de Tivoli, arrivait devant l'ancienne

Eglise Saint-Pierre

aujourd'hui disparue, à la porte Saint-Pierre, située

à l'emplacement des actuels (2004) premiers feux de signalisation

de la rue Chabot-Charny, à partir de l'actuelle Place Wilson.

A l'extérieur, un fossé rempli d'eau, après quoi

se trouvaient deux faubourgs, allant de ces feux de signalisation

jusqu'à l'entrée de l'actuel cours du Général

de Gaulle (auparavant cours du Parc), et recouvrant notamment, l'actuelle

place Wilson (auparavant nommée place Saint-Pierre).

Les deux faubourgs partaient donc de la porte Saint-Pierre, avec :

|

le

faubourg Saint-Pierre en direction sud-sud-est, construit le long

de l'actuelle rue d'Auxonne, le

faubourg Saint-Pierre en direction sud-sud-est, construit le long

de l'actuelle rue d'Auxonne,

le

faubourg de la Magdeleine, en direction sud-sud-ouest, puis plein

sud, comprenant la commanderie des Templiers avec sa chapelle

Saint-André, donnée par Philippe le Bel aux Hospitaliers

de Saint Jean de Jérusalem, dont la commanderie et la chapelle

Sainte-Magdeleine se trouvaient en face, l'ordre du Temple supprimé

étant donc voué à Saint Jean, comme son héritier

subsistant. le

faubourg de la Magdeleine, en direction sud-sud-ouest, puis plein

sud, comprenant la commanderie des Templiers avec sa chapelle

Saint-André, donnée par Philippe le Bel aux Hospitaliers

de Saint Jean de Jérusalem, dont la commanderie et la chapelle

Sainte-Magdeleine se trouvaient en face, l'ordre du Temple supprimé

étant donc voué à Saint Jean, comme son héritier

subsistant.

|

Ces

deux rues étaient reliées par une transversale, au

niveau de l'actuel début du Cours du Général

de Gaulle. Au milieu de cette transversale, déjà en

arc de cercle, partait une rue qui était dans l'axe des actuelles

allées du Parc. La rue de Longvic, partant du début

de cet axe pour le longer à l'est, n'existait pas au XIVème

siècle. Ces deux faubourgs situés le long des rues

du Temple et d'Auxonne, formaient donc, avec leur transversale arquée,

un triangle, à la base arquée par le fait de la transversale,

après laquelle il n'y avait plus de construction, à

l'exception d'une bâtisse, le long de la rue d'Auxonne, et

des deux moulins Saint-Etienne et Bernard (trop bas pour figurer

sur le plan ci-dessus), sur l'Ouche, longeant la rue du Temple (Charles

Dumont - des Moulins actuelles), ce qui lui donnera son nom intermédiaire

de rue des Moulins, qu'elle a gardé au bas de l'actuelle

rue Charles Dumont.

Ces deux faubourgs réunissaient donc Pierre, à l'Est,

et Jean, à l'Ouest, le "bon" et le "mauvais",

pourrait-on dire, le "bon" étant celui des Hospitaliers,

et le "mauvais", aux yeux du pouvoir royal (plus que papal),

puisque démantelé, étant celui des Templiers.

Le problème est de savoir, si c'est ce que les disciples

de Jean ont fait de ces ordres, qui est "bon ou mauvais",

ou si c'est la spiritualité johannique, qui est seulement

en partie acceptée par le roi et le pape, ceux-ci rejetant

comme "mauvaise" une autre partie qui leur échappe

spirituellement.

Or, nous avons vu que les Templiers anticipaient les cavaliers blancs

de l'"Apocalypse", et que l'Apocalypse" était

source d'une rivalité entre Pierre et Jean ("le disciple

que Jésus aimait"), sur les plans de l'amour du Christ,

précisément, et aussi de la mort et de la pérennité,

si ce n'est corporelle, du moins spirituelle (cf. #amo),

l'Eglise de Pierre s'associant par ailleurs, peut-être un

peu trop vite

au Christ,

au regard de ses écarts de conduite, dans le Roi des rois

de l'"Apocalypse" de Jean.

A partir de là, il est très intéressant de

regarder l'évolution géographique de Pierre et de

Jean, à la porte Saint-Pierre de Dijon, le premier étant

à l'origine, à la fois à l'intérieur

et à l'extérieur des murs, quand le second était

seulement exposé aux exactions extérieures. C'est

ainsi qu'en 1513, les Suisses incendièrent les deux commanderies

et chapelles du faubourg de la Magdeleine, qui seront détruites

par les Dijonnais dès 1516, de sorte que le plan du milieu

du XVIème siècle nous montre un bastion Saint-Pierre

avançant désormais en arrondi jusqu'au milieu de l'actuelle

place Wilson, entouré d'eau, en face duquel se développent

de nouvelles constructions constituant le faubourg Saint-Pierre,

le long de l'actuelle rue d'Auxonne et d'un embryon de l'actuelle

rue de Longvic, tandis que le faubourg de la Magdeleine a disparu

le long de la rue du Temple, vide de toute bâtisse.

|

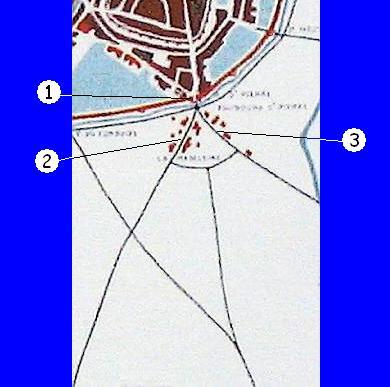

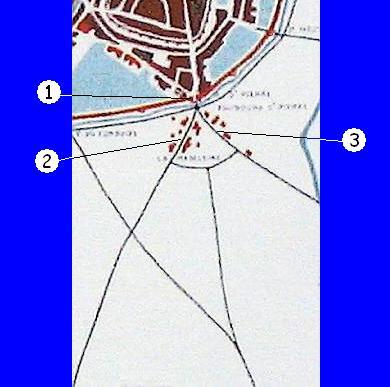

SAINT-PIERRE

A DIJON

AU MILIEU DU XVIème SIECLE

1.- Quartier de la Magdeleine.

2.- Ancienne Eglise Saint-Pierre.

3.- Porte et bastion Saint-Pierre.

4.-

Pont-levis.

5.- Faubourg de la Magdeleine, rue du Temple, rasé

en 1516.

6.-

Faubourg se développant sur les actuelles rues de

Longvic et d'Auxonne.

|

|

Disparition

du faubourg de la Magdeleine,

développement du faubourg Saint-Pierre,

avancée du bastion Saint-Pierre.

(Extrait

de plan de "Dijon Histoire Urbaine"- Editions ICOVIL

-.)

|

|

Un

pont-levis donne toutefois encore du bastion sur cette rue du Temple,

pont-levis qui semble disparaître sur le plan de la fin du XVIIIème

siècle, et être remplacé par une poterne, à

la jonction du bastion et du rempart. Mais, dès lors, la rue

du Temple (ou déjà, des Moulins ?) ne va plus jusqu'au bastion, elle s'arrête, comme l'actuelle

rue Charles Dumont, au niveau de l'actuelle rue du Transvaal.

|

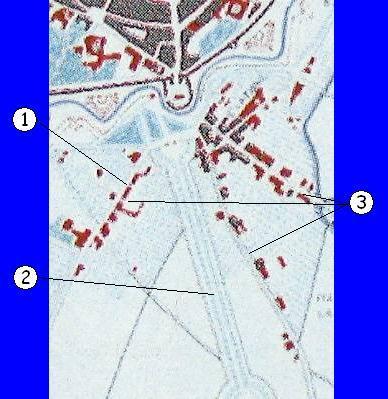

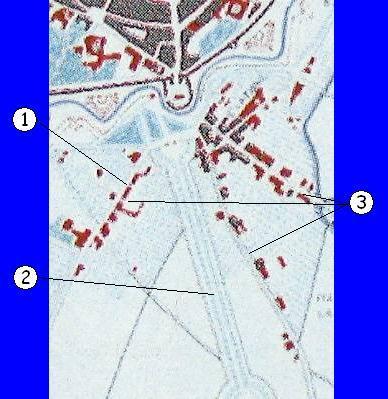

SAINT-PIERRE

A DIJON

A LA FIN DU XVIIIème SIECLE

1.- Rue des Moulins

(anciennement du Temple, et, ensuite, Charles Dumont, en haut,

repoussée au début du nouveau Cours du Parc).

2.- Cours du Parc de la Colombière.

3.- Faubourg Saint-Pierre sur actuelles rues d'Auxonne et

de Longvic,

ainsi que sur la rue des Moulins (rues Charles Dumont + des

Moulins actuelles).

|

|

Le

faubourg Saint-Pierre couvre aussi l'ancienne rue des Moulins,

repoussée au début du nouveau Cours du Parc

de la Colombière

(Extrait

de plan de "Dijon Histoire Urbaine"- Editions ICOVIL

-.)

|

|

Ainsi, dès le XVIème siècle, la commanderie des

Hospitaliers et sa chapelle Sainte-Magdeleine, entrèrent dans

les murs de la ville, formant le quartier Sainte-Magdeleine, tandis

qu'apparemment, selon Y,

disparurent la commanderie des Templiers et sa chapelle Saint-André.

Selon

les signes de Y, en effet, les apparences qui donnent tout l'espace à Saint-Pierre,

et qui ont fait disparaître Jean à travers Saint-André

et Sainte-Magdeleine, sont trompeuses.

En effet, l'avancée Saint-Pierre se poursuivit au XIXème

siècle : le fossé fut comblé, le bastion Saint-Pierre

s'élargit en place Saint-Pierre (l'actuelle place Wilson),

qui s'étendit jusqu'à l'entrée du cours du Parc

(cours Général de Gaulle), et sur laquelle fut construite

l'actuelle Eglise Saint-Pierre, Eglise de la paroisse de Y,

avançant de 200 mètres, par rapport à l'ancienne,

et se trouvant, désormais, hors des anciens murs.

L'Eglise et la place Saint-Pierre

sont en fait situées à

l'emplacement du faubourg de la Madeleine, et donc des commanderies

du Temple et des Hospitaliers-de-Saint-Jean-de-Jérusalem, avec

leurs chapelles Saint-André et Sainte-Magdeleine, Sainte-Magdeleine

étant entrée dans les anciens murs de la ville, alors

que la chapelle Saint-André des Templiers fut totalement recouverte

par Saint-Pierre, paroisse de Y.

Et, à l'exception d'un pan de mur du quartier de la Magdeleine,

il ne reste maintenant plus rien des deux commanderies et de leurs

chapelles tant dans les anciens murs de la ville, qu'à l'extérieur.

|

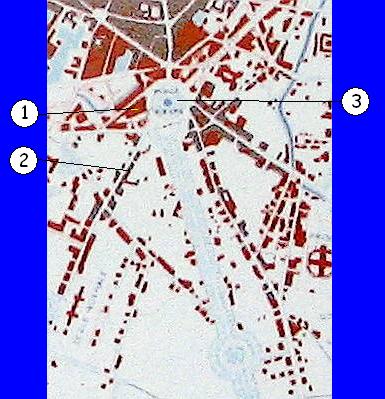

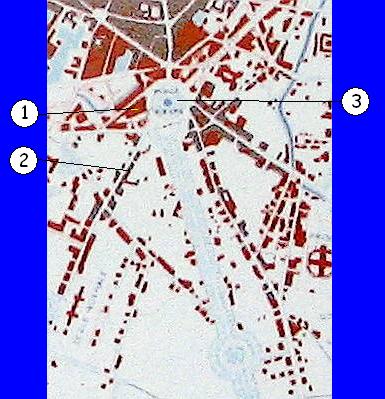

SAINT-PIERRE

A DIJON

A LA FIN DU XIXème SIECLE

1.- Nouvelle Eglise Saint-Pierre.

2.- Pharmacie André (1897)

3.- Place Saint-Pierre.

|

|

Construction

de l'Eglise et de la place Saint-Pierre,

sur le bastion Saint-Pierre rasé,

et étendu jusqu'au Cours du Parc de la Colombière.

(Extrait

de plan de "Dijon Histoire Urbaine"- Editions ICOVIL

-.)

|

|

Toutefois,

le premier élément qui étonna Y,

c'est que, dans ses dix premières années, le prêtre

de l'Eglise Saint-Pierre lui fit penser, par l'élancement

de son verbe, à Jean, non à Pierre, et le conduisit

au "disciple que Jésus aimait". Sachant maintenant

que le Père Latour évoluait sur les lieux de la spiritualité

johannique des templiers, il a le sentiment que cette spiritualité

sourdait des pavés de l'Eglise de Pierre.

Mais ce n'est pas tout : dans la rue anciennement du Temple (Charles

Dumont actuelle) est apparue, depuis 1897, la Pharmacie André,

du nom de la chapelle de la commanderie des Templiers. Et, la place

Saint-Pierre (actuelle place Wilson), ayant repoussé la rue

anciennement du Temple de sa profondeur, depuis le carrefour Chabot-Charny

- Tivoli, jusqu'à la rue du Transvaal, la Pharmacie André

se retrouve à peu près, par rapport à la nouvelle

Eglise Saint-Pierre, à l'endroit où la chapelle Saint-André

se trouvait au XIVème siècle, par rapport à

l'ancienne Eglise Saint-Pierre, derrière la porte Saint-Pierre

: environ 150 à 200 mètres.

Tout s'est passé donc comme si la spiritualité johannique

templière avait survécu sur les lieux investis par

Pierre, et comme si sa chapelle était réapparue sous

la forme de la Pharmacie André, soignant le corps en place

de l'esprit. Il convient de remarquer que c'est la devanture réalisée

par cette pharmacie à l'occasion de son centenaire, en 1997,

qui révéla à Y l'histoire de ce quartier, ignorée de la quasi totalité

des Dijonnais, au moment où lui-même se demandait quel

était le sens de son séjour rue Charles Dumont (rue du Temple) de 1961 à 1971, entre son séjour rue

Mozart (1949-1961) (cf. auteur.htm#moz

et auteur.htm#tem) et son séjour

à Eragny (à partir de 1980) (cf. 43_alpha_apex_omega.htm#era)

: ses deux derniers étaient fortement significatifs pour

lui, alors que la rue Charles Dumont ne lui disait rien, jusque

là. Or, il avait relié Mozart à Marie-Antoinette,

Louis XVI et au Temple (cf. interpretation.htm#temple),

et voilà que la Pharmacie André lui apprenait, que

la rue Charles Dumont était précisément la

rue du Temple à Dijon, et cela, parce que,

|

d'une

part, il se trouvait, par

asar, à Dijon à ce

moment là,

d'une

part, il se trouvait, par

asar, à Dijon à ce

moment là,

et,

d'autre part, son père lui avait demandé, comme

un service, de regarder cette devanture, pour y trouver de l'inspiration

pour inscrire une phrase dans le Livre d'Or de cette pharmacie,

ouvert à tous ses clients à l'occasion de son centenaire...

et,

d'autre part, son père lui avait demandé, comme

un service, de regarder cette devanture, pour y trouver de l'inspiration

pour inscrire une phrase dans le Livre d'Or de cette pharmacie,

ouvert à tous ses clients à l'occasion de son centenaire...

|

Il y a donc bien là une véritable conduite menant Y,

via la Pharmacie André, aux origines de sa rue et au remplacement

de la commanderie des Templiers et de sa chapelle Saint-André

par l'Eglise Saint-Pierre.

Ajoutons à cela que, durant 10 ans, Y habitera avec ses parents dans la cour de la Pharmacie André,

et que sa mère a pour prénom : Andrée, le

nom féminisé de cette dernière et de la chapelle

des Templiers.

|

SAINT-PIERRE

A DIJON

EN 1949

1.- Rue

Mozart, où Y

passa ses 12 premières années.

2.- Pharmacie

André devant son terrain qui sera triplement divisé.

|

L'année

de naissance de Y,

terrain de la Pharmacie André

qui sera triplement divisé par la suite

(Extrait

de plan de "Dijon Histoire Urbaine"- Editions ICOVIL

-.)

|

|

Mais cela va encore plus loin, car il y a également dans le

livre sur Dijon, un plan de la ville en 1949, année de la naissance

de Y,

Et là, la cour de la Pharmacie André, où sont

les 3 immeubles du 13, ne fait qu'un avec les deux parcelles qui l'entourent,

où se trouvent :

|

du

côté de l'Eglise Saint-Pierre, un groupe d'immeubles

plus ancien dépendant également de cette même

paroisse Saint-Pierre, du

côté de l'Eglise Saint-Pierre, un groupe d'immeubles

plus ancien dépendant également de cette même

paroisse Saint-Pierre,

au centre,

les immeubles du 13, au centre,

les immeubles du 13,

et de

l'autre côté... la Mosquée

de Dijon ! et de

l'autre côté... la Mosquée

de Dijon !

|

Ainsi,

à l'image de la nouvelle forme de spiritualité liée

à l'islam, que les templiers voulurent développer en

Orient, et qu'ils exprimèrent entre autres dans le Baphomet

(cf. 384_suite.htm#imp), la Pharmacie

André, symbole selon les signes de Y, de la chapelle Saint-André de la commanderie des Templiers,

et donc symbole de la spiritualité templière,

a réuni, en haut de la rue anciennement du Temple (rue Charles

Dumont actuelle), |

.gif) la spiritualité de l'Eglise romaine

(paroisse Saint-Pierre),

la spiritualité de l'Eglise romaine

(paroisse Saint-Pierre),

.gif) l'héritier royal, à la spiritualité

johannique (Y,

selon ses signes), l'héritier royal, à la spiritualité

johannique (Y,

selon ses signes),

.gif) et l'islam (la Mosquée de Dijon).

et l'islam (la Mosquée de Dijon).

|

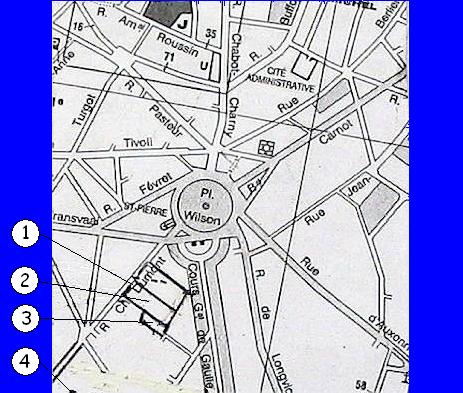

SAINT-PIERRE

A DIJON

EN 2000

1.- Pharmacie André.

2.-

Cour du 13, rue Charles Dumont (1960)

3.- Mosquée de Dijon.

4.- le "Commodore".

|

|

Triple

division du terrain de la Pharmacie André,

plaçant la Mosquée de Dijon

dans le quartier de la Paroisse Saint-Pierre.

(Extrait

de plan de Dijon du calendrier des Postes 2000.)

|

|

Quelques

200 mètres en-dessous de la pharmacie, un immeuble a pour nom

le "Commodore" qui signifie commandeur,

ce qui, bien sûr, évoque la commanderie disparue et ses

occupants : c'est, comme par asar, pour lui, que les parents

de Y

quitteront la cour de la pharmacie...

|