Bonsoir Mesdames, bonsoir Mesdemoiselles, bonsoir Messieurs,

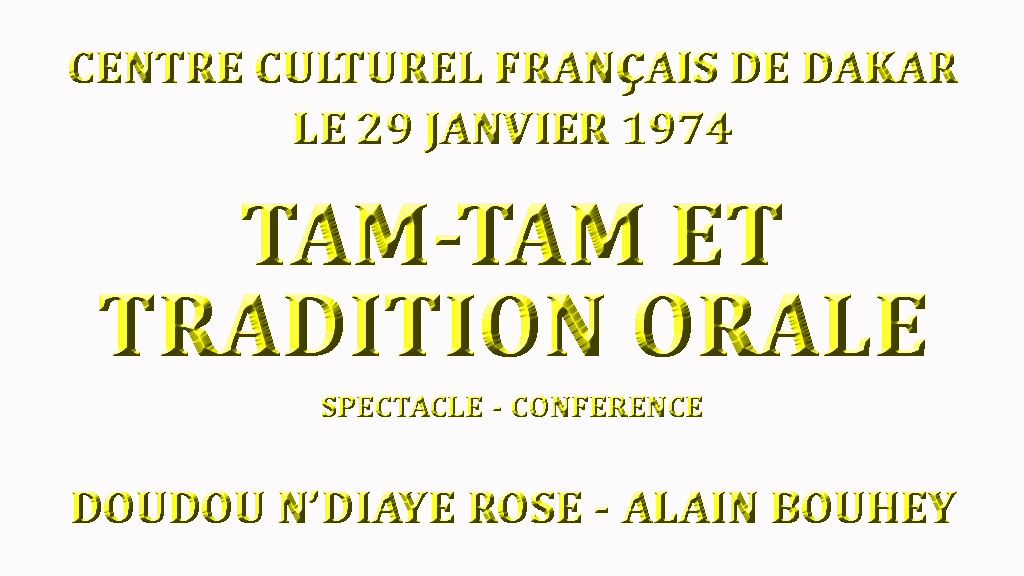

Nous vous présentons ce soir un spectacle sur le tam-tam sénégalais, dont voici les principaux interprètes :

- au lamb, Doudou N’Diaye Rose :

(00:01:09)*,

* (00:01:09) indique le minutage où démarre ce morceau sur le CD.

au gorong, Tiouna N’Diaye :

(00:01:23),

au khine, Arona N’Diaye :

(00:01:41),

au sabar, Mor Coumba M’Bengue :

(00:02:00),

au m’beng-m’beng, Ousseynou M’Baye :

(00:02:25),

au dioung-dioung, Bou N’Diaye :

(00:02:46) ;

Avec

N’Deye Fall, Aminata Thioune, Awa M’Baye, Coumba Rose N’Diaye,

N’Deye Anta, Maïmouna Sow, Binta N’Diaye.

Si l’erreur de beaucoup d’occidentaux est de croire que les tams-tams soient les seuls instruments africains (ce qui est méconnaître l’immense variété d’instruments à cordes, à vent ou à percussion, qui existent en Afrique), il n’en reste pas moins que, comme le dit Francis Bebey dans son livre « Musique de l’Afrique » (Ed. Horizons de France), les tams-tams sont les types d’instruments qui expriment le mieux les sentiments profonds de l’âme noire, ce qui explique la gamme extrêmement étendue de leurs matériaux, formes, utilisations, interdits… leur pérennité au cours des âges, leur extraordinaire popularité à travers le continent africain et leur grande facilité d’adaptation hors d’Afrique, à l’heure de l’esclavage comme après celle-ci.

Les tams-tams ont repris à leur compte la véritable définition de la musique négro-africaine :

une musique parlée en rythmes dansants. Car, en Afrique, musique et parole, d’où jaillit spontanément la danse, sont souvent synonymes, comme si elles exprimaient toutes une même réalité profonde, où le verbe serait indissociable du rythme et de la mélodie.

C’est pourquoi le tam-tam (qui est à l’honneur dans toutes les cérémonies marquant des étapes importantes de la vie de l’homme) est, en premier lieu, l’instrument du message parlé, que l’on transmet de village à village, l’ancêtre du téléphone.

Retour à la vidéo et au menu

Si l’on en croit la tradition orale transmise à Doudou N’Diaye Rose, depuis des ancêtres reculés, la percussion était à l’origine assurée par des femmes, qui jouaient des calebasses retournées sur les genoux et frappées avec un morceau de bois :

(00:05:12),

puis on imagina les tambours d’eaux, en retournant ces calebasses sur une bassine d’eau :

(00 :06 :43),

ou bien, encore plus simplement, les femmes frappaient de rythmes divers le mortier en pilant le mil ou le maïs :

(00:08:45),

Doudou N’Diaye Rose commente ainsi cet appel : « C’est un père de famille qui a perdu son cheval. Il est allé le chercher en brousse, mais sa femme lui annonce qu’il est retrouvé, pour qu’il revienne, au lieu de continuer sa recherche. »

Vinrent ensuite les tams-tams creusés dans des troncs d’arbres de Casamance que l’on trouve aussi chez les sérères, puis le khine, le dioung-dioung, le tama, le lamb, le gorong, le sabar, le m’beng-m’beng. Chacun de ces instruments appartient à une famille de griots, qui en est spécialiste depuis ses ancêtres, et l’on appelait ainsi Farah Lamb, Farah Khine… les joueurs de lamb, de khine… Doudou N’Diaye Rose et ses batteurs ont ainsi, chacun, leur spécialité…

[Ici :

(00:10:41)

Doudou N’Diaye Rose rappelle avec son tam-tam

ses batteurs égarés dans une fausse manœuvre].

Retour à la vidéo et au menu

Le tam-tam se jouait, au début, avec un seul batteur, puis le roi décida d’associer, sous la direction du tama, Farah Khine, Farah Lamb, Farah Gorong, Farah Dioung-Dioung.

On l’employait :

- pour les messages,

- pour réveiller le roi à heure fixée :

- pour les diverses cérémonies (mariages, circoncisions, décès, tatouages etc…)

- et pour la guerre. Les batteurs étaient toujours devant l’armée et avaient deux possibilités :

- ou bien ils restaient silencieux, si l’attaque devait avoir lieu par surprise, et ne jouaient qu’au moment de celle-ci, pour en donner le signal :

(00:14:18).

-

au retour, enfin, un rythme annonçait l’arrivée, si elle était victorieuse, et toute la population sortait devant le village pour accueillir les valeureux guerriers :

(00:15:00).

(00:15:57).

Nous allons voir, maintenant, comment le tam-tam est utilisé pour parler, comment il a servi longtemps et il sert encore aujourd’hui (en 1974) de téléphone.

Retour à la vidéo et au menu

La télécommunication de la parole par le tam-tam dépend essentiellement de deux facteurs :

- Les possibilités de l’instrument utilisé,

- Et la langue qu’il traduit.

Si l’on a affaire à un instrument qui ne peut émettre que deux ou trois sons, comme le tam-tam à languettes d’Afrique équatoriale creusé dans un tronc d’arbre, les messages seront presque tous des codes, des phrases imagées, dont chacune peut être utilisée à l’occasion de plusieurs évènements similaires, par exemple, l’arrivée de blancs, de gendarmes ou d’autres étrangers au village est signalée par la même phrase de code : « Ils sont là… ils sont là… ». De même, le retour de la pêche sera toujours annoncé par le même message : « La carpe est là… la carpe est là… » comme le note Francis Bebey, dans son livre Musique de l’Afrique (éd. Horizons de France).

Par contre, on peut avoir affaire à des instruments particulièrement riches de possibilités comme le tama. Le tama est un tambour d’aisselle, que, malheureusement, nous n’avons pas pu avoir ce soir. Le tama se joue sous le bras et il possède tout un système de cordes lnogitudinales, qui tendent les peaux, si bien que, quand on serre le bras ou quand on le desserre, et qu’on frappe les peaux, le son monte ou descend. Cela permet de reproduire des notes hautes, basses ou coulées. Eh bien ! quand ce tama s’exprime dans des langues comme le bantou, qui sont des langues à tons, c'est-à-dire des langues où les mots se disent sur plusieurs tons (ainsi, en langue douala, djiba signifie le voleur, et, on le prononce « dji-i-ba » en montant d’une tierce et descendant d’une quarte), eh bien, donc ! si on prend le tama on reproduira ces écarts en « ta-a-ta ». En l’absence de tama, on vous donnera des exemples tout à l’heure, avec le lamb. Mais, toujours est-il que, avec de tels instruments, les possibilités sont extrêmement larges et on peut dire beaucoup de choses, avec, seulement, une codification nécessaire pour les mots qui se prononcent de la même façon.

En tous cas, qu’il s’agisse du langage du tama ou de celui des autres tams-tams, tout le monde ne peut pas le comprendre. Seuls, les griots, seuls ceux qui sont habitués à faire parler le tam-tam, peuvent saisir ce qu’il dit. Nous allons, ce soir, faire parler les instruments présents.

Les tams-tams servaient, tout d’abord, à donner des messages à distance, de village à village, à l’intérieur d’un même village, ou à l’intérieur d’un groupe de tam-tams.

De village à village :

On a vu tout à l’heure, Doudou N’Diaye Rose rappeler ses batteurs qui étaient partis. Maintenant, ils sont repartis et on va voir pourquoi : quand le roi décidait une guerre, il réunissait son grand conseil, et, avec son grand conseil, venait toujours le griot. Quand le griot apprenait que le roi de son village de Bargny, par exemple, avait décidé d’attaquer le village de Thiaroye, où il avait de la famille, il décidait de les prévenir. Pour cela, il prenait trois ou quatre batteurs et s’éloignait suffisamment pour ne pas être entendu de Bargny, car il aurait eu de graves problèmes, et il répercutait le message, à distance de sons de tams-tams jusqu’à Thiaroye :

(00:20:43).

A Thiaroye, le message a été perçu par le griot, présent avec les notables sous l’arbre à palabres. Il leur fait signe de se taire, pour pouvoir écouter :

(00:22:53).

Il bat le tam-tam, afin d’avertir tous les habitants du village, et de les faire sortir pour leur annoncer la nouvelle, après quoi, chacun rentre chez soi, pour préparer les fusils. Alors le griot appelle Farah Khine, Farah N’der, Farah M’Beng M’Beng :

(00:23:31).

Ils arrivent et décident du rythme d’attaque, en attendant la venue du roi, qui dira si celle-ci doit être immédiate, ou s’il faut attendre :

(00:24:58).

A l’intérieur d’un même village :

Les tams-tams servaient également à annoncer les nouvelles, à l’intérieur du village :

les mariages :

(00:25:48),

la circoncision, que l’on faisait pour cent enfants à la fois :

(00:26:41),

le tam-tam était aussi extrêmement utile lorsque quelqu’un avait été mordu par un serpent :

(00:27:46).

« KOUDIANE MATE SAME KHEL DEMETHI DE BANGAÏ DOUNEUP BANGAÏ DE YEUP SAME KHEL DEMETHI DE SAMAR » :

(00:28:48).

Ce que vient de faire Doudou N’Diaye Rose, c’est de prononcer la phrase que dit le tam-tam, les rythmes de la phrase que le tam-tam a repris. Cette phrase signifie : « Si un serpent te mord, tu crois que tu vas mourir, même si tu vis ». A ce moment-là, quand les connaisseurs et les guérisseurs entendaient ces rythmes de tams-tams, dont ils connaissaient, bien sûr, la signification, ils sortaient de leur case, examinaient le blessé et disaient : « c’est la morsure de tel serpent, il faut réciter tel verset du Coran ». Le guérisseur venait alors. On récitait le verset du Coran, on crachait sur la plaie. Le blessé se relevait. Du sang lui sortait par le nez. Il était guéri.

Le tam-tam annonçait également le décès, par un rythme qui s’appelle le tiédo :

(00: 30:00).

S’il s’agissait du décès d’un haut dignitaire, le griot montait ensuite chez le roi, pour battre l’annonce :

(00:30:52).

Les rythmes de tams-tams devaient être compris dans toutes les régions environnantes. C’est pourquoi, tous les ans, les rois autorisaient une trêve, afin de permettre aux griots de se réunir en congrès, pour décider des rythmes qu’ils emploieraient dans l’année. Car, d’année en année, les rythmes peuvent changer :

(00:32:11).

Un code permettait de saisir de quelle région était le batteur et à qu’elle région son message s’adressait.

Conversations de tams-tams :

Les tams-tams conversaient également entre eux. Ainsi, lorsque Doudou N’Diaye Rose travaille avec ses batteurs, il peut demander à l’un d’eux qui s’est trompé : « Qui a faussé le rythme ? » :

(00:33:06).

Le responsable répond en battant son back. C’est-à-dire le rythme qui signifie son nom ou son prénom. Mais, ce rythme, s’il est celui d’un batteur s’appelant Diop, ne dit pas seulement « Diop », mais tout un proverbe, parfois même toute une histoire, caractérisant le nom en question.

Si, donc, c’est un Diop qui s’est trompé. Il va répondre cela :

(00:34:23) :

qui dit, en ouolof : « DIOP BA DIOU BA YA DEMONE TOLL FATE SADIOUBA DIOP BA DIOU BA », ce qui signifie : « Vous les diobènes, vous êtes allés aux champs, pourquoi avez-vous laissé, là-bas, votre coiffure ? » Cela veut dire que les diobènes se reconnaissent à la petite touffe de cheveux, qu’ils laissent souvent en avant, d’où cette petite phrase qui les désigne et représente leur back.

Si c’est un N’Diaye qui s’est trompé, il dira :

(00:35:28) :

« GAÏNDE BARI DOLE TA SOKHAR » : « le lion a de la force et est méchant. » Pourquoi ? Parce que, au nom de famille, correspond, en général, un animal de la brousse : à N’Diaye le lion, à Fall le chameau, à Sène le lièvre, à Diop le paon, à M’Baye le serpent. Et vous allez voir, maintenant, que, si c’est un M’Baye qui s’est trompé, il va répondre :

(00:36:24) :

« DIANE DENGOUL KHOULAL DENGOUL KAKATAR WA KHI NOPI ». C’est à dire : le serpent n’est pas toujours droit, il peut être brisé, autrement dit : les M’Baye sont très gentils, mais il ne faut pas les manquer.

Maintenant, si nous avons affaire à un Faye, pour terminer, le rythme fait appel à toute une histoire :

(00:37:31) :

« SING SING KAYE MEUKHE SAUSSAL FAYE KAYE MEUKHE SAUSSAL », ce qui signifie : « Sing Sing, viens avec moi, manger le couscous, le couscous qui te portera bonheur ». Pourquoi ? Parce que Sing Sing était un très grand batteur de la famille des Faye. Un soir, il rentrait chez lui, au village. Sur la place, il trouve un homme, qui lui dit : « Sing Sing, j’aime beaucoup ce que tu fais, et j’aimerais que tu joues pour moi, tout seul. Sing Sing répondit : « Je suis bien d’accord, mais, encore faudrait-il que j’aie un tam-tam. » Qu’à cela ne tienne, l’homme lève les bras au ciel et lui descend un tam-tam. Sing Sing, étonné, lui demande : « Qui es-tu ? » L’homme lui répond : « Je suis le génie du Cap Vert, N’Dack Daour, et j’ai pris forme humaine, pour ne pas t’effrayer. » Sing Sing demande alors à cet homme une preuve de son identité. Celui-ci lui répond de fermer les yeux trois secondes et Sing Sing se retrouve dans l’île des Madeleines, à un endroit où l’on avait coutume de faire des sacrifices et où il battait le tam-tam. Puis le génie le ramène sur la place du village où il était primitivement. Sing Sing est alors convaincu d’avoir affaire à N’Dack Daour. Et le génie lui dit : « Je vais te donner ton back, celui de la famille des Faye, qui est la tienne. Mais, pour cela, viens auparavant avec moi manger du couscous, le couscous qui te portera bonheur. » D’où ce back :

(00:39:40).

Nous voyons donc, à travers ces exemples, les possibilités du lamb de communiquer des messages. Il reprend le rythme de la phrase,et, quelquefois, nous nous apercevons que le tam-tam parle sur deux tons, comme nous l’avons vu pour le back des M’baye : « DIANE DENGOUL KHOULAL DENGOUL KAKATAR WA KHI NOPI » (tons hauts soulignés). Cet exemple est très intéressant, car il montre que le ouolof est une langue qui s’est sûrement parlée avec des tons, un ton haut et un ton bas, comme les langues à tons bantoues.

Quoiqu’il en soit, le système codé de Doudou N’Diaye Rose ne prête à aucune confusion pour ceux qui y sont initiés. Aujourd’hui encore (en 1974), s’il veut demander à un ami de le rejoindre, il le fait avec le tam-tam. Et ses femmes le font appeler de la même façon, quand il n’est pas trop éloigné, en précisant le motif de l’appel (présence d’un ami, déjeuner, etc…) :

(00:40:57).

Doudou N’Diaye Rose habite de l’autre côté de la cité de police, derrière le camp Lat Dior, et, si nous étions en brousse, qu’il n’y ait pas tous les immeubles et les bruits de la ville, il pourrait, depuis le Centre Culturel français, où nous sommes actuellement, adresser un message à ses femmes, et nous entendrions leur réponse venir de plusieurs kilomètres.

Voici donc pour cette faculté très importante du tam-tam : celle de la parole.

Retour à la vidéo et au menu

| IV.- CEREMONIES, DANSES, CREATIONS |

Maintenant, le tam-tam est, bien sûr, un instrument utilisé dans toutes les cérémonies. Le jour du mariage, il se tait. On attend un quart d’heure avant la célébration, pour se rendre à la mosquée, à moins qu’on ne fasse le mariage chez soi ou dans la rue, comme le permet la religion musulmane ; après quoi, on boit, on mange (limonade, gingembre, mouton…) le tout, sans tambour ni trompette. Le tam-tam commence dans la nuit. Les batteurs annoncent que le mari a pris sa femme :

(00:42:39).

Les réjouissances commencent alors, et peuvent durer une semaine. Le huitième jour, c’était le grand sabbat : pour la première fois, la mariée sortait de sa chambre, magnifiquement vêtue et accompagnée de ses parents, pour aller à sa place, dans l’enceinte où l’on allait danser. Le mari faisait de même avec ses parents et se plaçait en face d’elle. Et l’on dansait toute la journée, le tam-tam répétant les louanges que le chanteur faisait à la virginité de la femme, en invitant les jeunes filles non mariées à savoir se préserver comme elle :

(00:43:59).

Le tam-tam est également très important dans les tatouages, qui peuvent durer trois ou quatre heures, et qui se font avec des épines. La tatoueuse peut ne pas chanter, mais c’est dangereux. Car, si dans la famille de la personne qui va se faire tatouer, il y a un oncle ou une tante hostile au tatouage, il ou elle va réciter des versets du coran, qui empêcheront le sang de venir et blesseront, ainsi, inutilement la patiente. Par contre, si la tatoueuse chante, l’effet du chant est plus fort que celui des versets du Coran. Nous allons donc maintenant assister au mime d’un tatouage accompagné de tam-tam et de chant :

(00:45:39).

Les chants de la tatoueuse étaient des encouragements, rappelant à la patiente les hauts faits de tel grand-père mort courageusement à la guerre, pour l’inciter à subir, elle aussi, courageusement le tatouage.

Le tam-tam est bien sûr, également un instrument de danse, sans laquelle aucune expression de l’âme africaine n’est vraiment complète, et, parmi celles-ci, on peut citer le m’babasse, danse rythmique de réjouissance, destinée à montrer la forme de la femme :

(00:50:17).

Le yaba se danse à Saint-Louis, Rufisque, Gorée. C’est une danse lente correspondant à notre tango :

(00:51:46).

Le wang est une danse de circoncision :

(00:53:38).

Le griot ne se contente pas de refaire ce que lui a appris la tradition, c’est également un créateur et vous allez entendre, maintenant, des créations de Doudou N’Diaye Rose :

(00:54:57).

Vous venez d’entendre des variations, des rythmes modernisés par Doudou N’Diaye Rose, à partir des anciens rythmes africains.

Doudou N’Diaye Rose va maintenant vous présenter les indicatifs de la radio et de la télévision dont il est le créateur. Tout d’abord, celui de la radio :

(00:58:36).

« Maintenant, dit Doudou N’Diaye Rose, je vous présente l’indicatif de la télévision, que j’ai fait moi-même, et mes enfants… Ah ! Ce sont tous mes enfants, mes propres enfants, mes fils !

(01:00:00).

La dernière danse à laquelle nous allons assister est très populaire : c’est le taneber. Autrefois, c’était un tam-tam de nuit, qui se dansait suivant un rectangle : les garçons occupaient une largeur et une longueur du rectangle, les filles, l’autre largeur et l’autre longueur. Une fois que l’on entendait le tam-tam, la danse consistait, pour un garçon, à sortir du rang et à passer devant les filles, en montrant ce qu’il avait de plus beau : ses bijoux, sa forme, ses vêtements, etc… Si une jeune fille était séduite, elle venait danser avec lui, au milieu du rectangle, puis le garçon ramenait la fille à sa place et, ensuite, cela pouvait être le tour d’un autre garçon ou d’une autre fille. Le lendemain, cela pouvait se concrétiser : le garçon allait, avec des amis, chez la fille et lui demandait si elle voulait l’épouser. Il y a beaucoup de personnes, de soixante-dix à quatre-vingt ans (en 1974), qui se sont mariées à Dakar, de cette façon m’a dit Doudou N’Diaye Rose :

(01:02:46).

Pour terminer, Doudou N’Diaye Rose va battre le dernier back créé par son grand-père avant de mourir : « C’est, dit Doudou N’Diaye Rose, la dernière création de mon grand-père, qui est mort en 1942. Je me rappelle très bien, j’étais encore jeune, il nous a donné ce rythme-là. Il ne faut pas dire, aujourd’hui, la signification, parce que, vraiment, c’est touchant pour moi et ma famille. Mais, il nous a donné des messages, il nous a encore donné des conseils. Il l’a fait et il est mort une semaine après. Je vais vous donner ces rythmes-là, et, vraiment, je ne pourrai pas vous expliquer ce qu’il dit là-dedans :

(01:08:09).

Je peux vous dire, seulement, le début : il nous annonçait qu’il lui reste une semaine. Il ne mourra pas la nuit, mais en pleine journée. C’est après l’heure de la prière, le vendredi. Il est allé à la mosquée. Il est mort une heure après. Mais, il m’avait légué, quand j’étais très jeune, son tam-tam qui est toujours chez moi. En 1942, ce tam-tam-là avait trente deux ans. Jusqu’à présent, je le garde chez moi. A chaque fois, que je dois conclure avec les batteurs du Sénégal, je l’emploie, mais je sors toujours victorieux. Il y a autre chose qu’il nous a dit, entre moi et ma famille, mais, au moment où j’ai pris la relève, où on m’a donné ce back-là et on m’a dit pourquoi il avait battu ce morceau-là. Je vais le faire pour la dernière fois :

(01:10:14)

Rythme de départ :

(01:11:47).

Retour à la vidéo et au menu

Ce site respecte le droit d'auteur. Tous les droits

des auteurs des oeuvres protégées

reproduites et communiquées sur ce site,

sont réservés. Sauf autorisation, toute

utilisation des oeuvres autres que la reproduction

et la consultation individuelles et privées

sont interdites. |

|